おはようございます!

今日は朝から個人情報保護法改正案に関する関係団体からのヒアリングに出席しています。

おはようございます!

今日は朝から個人情報保護法改正案に関する関係団体からのヒアリングに出席しています。

今日、3月11日、東日本大震災の発生から丸4年が経過しました。

東京の国立劇場では、4周年の追悼式典が開催され、私も出席してきました。震災が発生した午後2時46分に全員で黙祷を捧げるとともに、岩手、宮城、福島、それぞれのご遺族代表の方から追悼の言葉を受け、最後に全員で祭壇に献花をさせていただきました。

・東日本大震災から4年 政府主催の追悼式(NHK NewsWEB)

ご遺族代表の方々からのことばは、それぞれに胸を打つもので、感動を覚えました。愛しいご家族を失いながらも、回りの方々に支えられながら、そして、故郷の復興を願いながら強く生きてこられたその気持ちに、心からの敬意を表さずにはいられません。

今日、震災4周年にあたり、政治の責任として、被災地の復興と、被災された方々の生活再建に力を尽くしていく決意をあらたにしました。とりわけ、今なお東電福島第一原発の現場で汚染水処理や廃炉に向けた厳しい作業に日夜、奮闘してくれている7,000名にも及ぶ労働者の皆さんに思いを寄せ、原発労働者の健康・安全の確保にも引き続き注力をしていかなければなりません。もちろん、二度とこのような原発事故を起こさないための活動も…

よーし、がんばろう!

3月3日(火曜日)の朝8時より、超党派の国会議員で構成する「ILO活動推進議員連盟」の今年度第1回目の勉強会を開催しました。

今回は、今年の1月から新たに国際労働機関(ILO)アジア太平洋地域総局長に就任された西本伴子氏と、12月まで総局長として奮闘された前任の浦元義照氏をお招きし、アジア太平洋地域におけるILO活動の現状と課題、今年の重点事項等についてお話しをいただき、全体で意見交換を行いました。

西本総局長からは、(1)アジア太平洋地域総局は、ILO加盟34か国、人口にして37億人をカバーするILOでも最大地域を所管する組織であって、その役割は非常に大きいこと、(2)経済成長はめざましいが、ILO条約の批准率が低く、その批准と適切な適用促進が必要であること、(3)とりわけ、移民問題や子ども・ジェンダーといった基本的人権にかかわる問題の改善、質の高い雇用(ディーセントワーク)の確保、労使関係の育成等が重要課題であり、ILOとしてそのための技術協力の強化に努めているとの説明がありました。

ちなみに西本総局長は、長年にわたって国連の専門機関で活躍されてきた方で、人間・社会開発にかかわる分野で幅広い活動をされてきています。ご本人も、決意表明の中で、「これまで培ってきた経験を総合的に活かしていく、ベストな役割を与えて頂いたと思う。国際労働基準の促進やディーセントワークの実現によるILOのミッションの達成に向けて頑張りたいと」述べておられました。今後のご活躍を応援したいと思います。

また、浦元前総局長からは、約2年にわたる総局長としての活動を踏まえ、(1)アジア太平洋地域は世界のGDPの6割を占めており、とりわけ本年のASEAN経済統合が実現すると6億人規模の市場が誕生することになること、(2)これまでは、安価な労働力と輸出に依存したモデルで経済成長を遂げてきたが、今後、持続可能な経済成長モデルに移行するためには、安定した雇用と良好な労使関係の構築、労働条件の改善と購買力向上に基づく新しい成長モデルが必要で、そのための環境整備や労働者に対する技術訓練等についてILOとしても積極的に支援していく必要があること、等についてお話しをいただきました。

質疑・意見交換では、出席議員からさまざまな質問やコメントが出されたのですが、とりわけ、ILOへの日本人役職員を増やすことの重要性や、そのための具体的な方策について活発なやりとりが交わされました。現状、ILOで活躍する日本人役職員は30人台にとどまっています。拠出金の規模・割合から言えば2倍から3倍の数がいてもよく、この間にも日本人の採用増に向けた努力も行われてきたのですが、残念ながら成果につながっていません。若手職員の増加も課題なのですが、幹部クラスの増員も必要です。例えば現在、幹部レベル(D2、D1)には数人しかおらず、D2は一人もいない状況です。

質疑の中では、公務員の国際機関への出向期間の延長(現行は3年)や、いつでも公務員として戻ってこられる仕組み、年金等を通算して持ち歩けるようにする制度改善、子どものころから人権教育や援助教育を行って海外に関心を持ってもらう必要性、一定数の幹部ポストを国としても戦略的に獲得していく方針の確立、労使も積極的に人材を輩出する協力を行っていく必要性など、具体的な提案が出されました。この点、今後、議連としても積極的に応援していきたいと考えています。

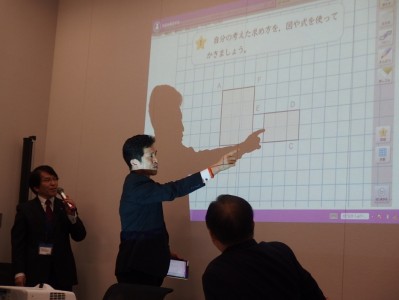

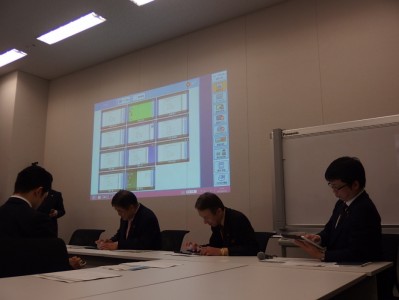

本日(2月26日)午後、「教育におけるICT利活用促進をめざす議員連盟」の設立総会を開催し、多くの国会議員や秘書の皆さん、外部有識者アドバイザーや関係諸団体代表者の皆さんにご参加をいただきました。

このブログをフォローいただいている皆さんはご記憶のことと思いますが、これまで私たちは、教育分野におけるICTの利活用促進をめざし、超党派の有志議員一同で勉強会を重ねてきました。しかし、全国各地でICT活用教育の推進が進んできていること、今後は、法制度改革を含めた具体的な取り組みの検討・推進が必要となってきていることなどから、広く衆参国会議員の皆さんにも呼びかけながら、正式な議員連盟に衣替えし、より強力に活動を推進していくこととなりました。

そしてこの度、全国会議員に議連への入会を呼びかけたところ、現時点で43名もの入会をいただき、今日、晴れて設立総会を開催する運びとなりました。総会では、まず設立趣意書と議連規約の承認をいただいた後、役員の選任をさせていただき、会長には自民党の遠藤利明衆議院議員、会長代行に民主党の中川正春衆議院議員、幹事長に自民党の盛山衆議院議員、顧問に民主党の原口一博衆議院議員、そして事務局長に、私、参議院議員の石橋みちひろが就任することを決定いただきました。副会長及び常任幹事については、入会いただいた各党議員の皆さまから選任させていただくことも併せて確認しました。

なお、これまでと同様に、中村伊知哉慶應大学教授をはじめとする錚々たる有識者の方々に「有識者アドバイザー」として議連と連携・協力し、ICT活用教育について広く内外に発信をしていただくことも確認されました。

また今日は最後に、関係事業者の方々にご協力をいただいて、会場に電子黒板、実物投影機、タブレット端末などを設置し、ICT活用模擬授業を議員の皆さんに体験していただきました。また、最新の電子黒板や電子教科書、書画カメラや個別学習用アプリケーションも、実際にハンズオンで体験していただいて、教育におけるICT利活用の効果を実感してもらいました。体験してくれた議員の皆さんも驚きの声を挙げておられて、「私たちが子どもの頃にこんな素晴らしい環境があったら良かったな〜」と異口同音に仰っていました。やっぱり、実体験していただくのが一番ですね!

今後は、月1回程度の勉強会や学校における実際の授業の視察等を実施しながら、ICT活用教育がさらに展開し、全国に広がって、より多くの子どもたちが豊かな教育を受けられるよう、しっかりと応援していきたいと思います。皆さんも応援して下さい!

金曜日から日曜日にかけて、あちらこちらで6本の講演をさせていただいて、支援組織の若手組合員などさまざまな対象の方々に、国政の動向や政治の重要性についてお話しをする機会をいただきました。

最近の講演の中で、特に力を入れてお話しをしているのが現政権が進めている労働者保護ルールの改悪について。単に批判するのではなく、それがいかに、私たちが本来めざすべき労働政策とかけ離れ、間違った方向性のものであるか、そしてその中身が、いかに穴だらけで、労働者のためにならないか、なるべく分かりやすくお話しする努力をしています。

皆さんもご存じの通り、今通常国会では、昨年二度、廃案になった「労働者派遣法改悪案」の再提出に続いて、「労働基準法等の一部を改正する法律案」も提出されてくる可能性が高くなっています。後者については、今、労働政策審議会で最終盤の議論が行われていて、労働側はその結論案の内容に猛反発していますが、そもそも政府は最初から法案提出ありきで議論をまとめようとしてますので、結局、強引にこのままの内容で押し切ってしまうのでしょう。そうなると、これは大変なことになってきます・・・。

というのも、その「法律案要綱」の内容が・・・恐ろしい代物なのです。そう、いわゆる「ホワイトカラー・エグゼンプション」と呼ばれている制度の導入を可能にする部分ですね。要綱案そのものはこちらでご覧になれますので、ぜひダウンロードしてお読みをいただければと思いますが、ここでその恐ろしい内容の一端をご紹介しておきます。 今回、政府はこの「ホワイトカラー・エグゼンプション」に、「高度プロフェッショナル労働制」という呼称を与えました。まあ、そういう呼称にして、大多数の一般労働者に「自分には関係ない話だ」と思わせるためなんでしょうね(苦笑)。

要綱案では、「六 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」として記載されています。 で、それがどういうものであるかについて、最初の部分にこう書いてあります:

「労働基準法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない」

これ、大事なところです。つまり、今回の高度プロフェッショナル労働制の対象となる労働者は、労働時間規制の適用から除外されるので、残業代や深夜・休日割増も払われなくなるのですが、それだけでなく、休憩(労基法34条)や、休日(労基法35条)に関する規制からも除外されてしまうのです。 しかしそれでは「労働時間に際限がなくなって、健康を損なうどころか、過労死にまで至ってしまう」という批判をかわしたいからでしょうか、要綱では「健康管理措置」として、労働時間(健康管理時間)を把握することを使用者に求め、その上で、具体的措置として次の規定をおこうとしています:

(四)対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を…使用者が講ずること。

さて皆さん、これをご覧になってどう思われます? おっ、(イ)は勤務間インターバル(休息)規制(のような)ものだし、(ロ)は労働時間の上限規制だし、(ハ)は休日規制だから、かねてから労働側が主張していた項目が全部入っているので、まずまずの内容じゃないか!・・・と評価されるでしょうか?

いやいや、ほとんどの方は、すぐこの規定の恐ろしさにお気づきになったはず。

まず、(イ)にしても、(ロ)にしても、一体それが何時間で設定されるのか、法案審議の段階では分からないし、省令で定めるので、国会での議論すら要らないという代物であるわけです。例えば、(イ)の休息規制が、本当に実効性あるものになるのかどうか、それは、時間が8時間で設定されるのか、12時間で設定されるのかで、全然違った評価になるわけですね。

しかも、仮に(イ)が8時間なり9時間なりで設定された場合(注:なぜなら、今、国内の労使で勤務間インターバル規制を導入している場合、9時間とか8時間が中心なのです)、裏返せば、1日16時間とか15時間とか、休憩なしに勤務(労働)しても全く法的に問題ないということになってしまいます。

さらに!

これらは「いずれかの措置」を採ればいいことになっているわけで、もし事業者が(イ)を採用したとすると、(ロ)も(ハ)も縛りがなくなりますから、月あたりの労働時間制限もなければ、休日の制限すらかからなくなってしまいます。つまり、1日15時間とか16時間連続勤務して、それを極論すれば、最長で1年360日(注:今回の法案で、年次有給休暇を最低5日間は取得させる義務を使用者に課す予定ですが、それはこの労働制対象者にも適用されると説明されています)続けさせたとしても、これは全く合法だということになってしまうのです。

逆に、例えば(ハ)を選択して、4週間で4日間(つまり24日間連続勤務が合法的に可能)と、年間で計104日間の休日を与えさえすれば、1日あたりの労働時間の規制すらかからなくなる、つまり、24時間働かせても大丈夫だし、極論すれば、それを24日間続けさせても合法ということになってしまいます。

いや、これ、本当に凄くないですか? 恐ろしくないですか? 実はこれ、先週の民主党「厚生労働部門会議」で、この要綱案の内容について厚労省の担当から説明を受けた際、私が質問した部分なんです。そしたら担当から「そうです、そうなります」って認める答えが返ってきたので、一同、騒然としてしまったわけです。

皆さん、今回、このホワイトカラー・エグゼンプション(労働時間規制の適用除外)の対象になるのは、役員でも、監理・監督職でもない、一般の労働者です。いくら導入当初は業種限定、年収要件あり(1,075万円以上程度を想定)で、対象はごく限られるとは言え、対象が少ないからいいってもんじゃありません。しかも、対象は将来的に拡大可能だし、恐らく拡大されるであろうことは、労働者派遣法の歴史や、今回拡大されようとしている裁量労働制の経過から見ても容易に想像できます。

結局は、残業代や深夜・休日割増を払うことなしに、ひたすらに成果を出すために働かせることができる労働者を生み出したいという、一部のとんでもない経営者の願望に、今の政府が応えようとしているだけなのではないでしょうか。だって、「労働時間でなく、成果で労働者を評価する」なんてことは現行法の枠内でいくらでも可能ですし、すでに多くの企業がそうしています。かつ、今回の要綱案には、どこにも、対象労働者には成果で賃金を支払いなさいなどとは書いてありません。全くのまやかし、ごまかしなわけです。

ということで、少し長くなりましたが、多くの方々と問題を共有するために書かせていただきました。いずれにせよ、こんなとんでもないもの、何としても止めていかなくてはいけないと思います。今後、要綱がまとまれば、それに基づいて法案が策定され、3月中には法案提出になると思われますが、ぜひ皆さん、怒って下さい、そして、力を貸して下さい!

東京大学 社会科学研究所の大沢 真理 教授からOECD(経済協力開発機構)の近年の資料を参考に、『格差・貧困と経済成長』について、ご講演をいただきました。

主なポイントは、以下のとおりです。

①富裕層と貧困層の格差は、今や大半のOECD諸国において、過去30年間で最も大きくなっている

②所得格差の趨勢的な拡大は、経済成長を大幅に抑制している

③格差の成長に対するマイナスの影響は、貧困層ばかりでなく、下位40%の所得層にも見られる。

④平等と成長を両立できる政策は、教育投資や雇用差別撤廃で、日本はそれらが決定的に弱い。

以上 (報告者 田中)

お知らせしていた通り、2月6日に行われた参議院決算委員会で、民主党会派を代表して質問に立ちました。約2年ぶり2回目のNHKテレビ中継入りの質問でしたが、さて、皆さん、テレビでご覧戴けたでしょうか?

「決算の参議院」と言われるぐらい、参議院は決算審議に力を入れています。途中で解散のない6年間の任期を持つ参議院議員だからこそ、継続的にじっくりと国の決算をチェックして、問題を質し、それを今後の予算に反映させていくというプロセスの担い手になり得るわけですね。

さて、今回の質疑で私が取り上げたのは、(1)中東における日本人拘束事件に関するトルコ外相の発言、(2)政府債務の現状と国債費及び利払費の将来展望、(3)公共事業の乗数効果と雇用創出効果、そして(4)20年に及ぶ労働者の賃金低下の理由とアベノミクスの効果、などについてです。詳細はぜひ、参議院インターネット審議中継で録画をご覧頂きたいと思いますが、以下、いくつかの重要な点に絞って報告しておきます。

まず、2013年度決算では、国の債務が1,024兆9,568億円(国債や借入金、政府短期証券の合計)に膨れあがり、国債の利払い費だけで8.1兆円に上っています。にもかかわらず安倍政権は、アベノミクスの第二の矢である財政出動を続け、今回も補正予算と本予算と合わせて大型の予算を組んでいます。適切かつ効果のある財政出動であれば議論の余地はあるのですが、しかし今回もまた、効果の疑わしい伝統的な公共事業や防衛支出に多額の支出をしているので、その点を私たちは追及しているわけです。

実は、昨年7月に内閣府が行なった長期試算があって、それによると、安倍政権の目標である「経済成長率実質2%以上」を達成した場合、2020年度頃には「長期金利は4%程度に上昇」して、「国債費(国債の利払いや償還に当てる経費)は足元の20兆円台前半から40兆円程度に増加」とされているのです。この予測に基づいて国債の利払い費の伸びを予測すると、2020年頃から急増して、2035年には国の歳出の37%ぐらいにまで膨張してしまうのです。

つまり、経済が成長しても、それ以上に国の借金返済の負担が大きくなってしまうことを意味しているのですね。安倍総理は、「安倍政権は財政健全化と経済成長の両立をめざしている」「経済成長すれば国債費のGDP比は押さえられるので大丈夫」と言い続けているのですが、しかしこの長期予測を一つのあり得るシナリオと考えれば、もっと真剣に財政健全化を考えなければならないはずなのです。質疑では、「財政健全化と言う割には無駄の削減などの取り組みが不十分だ」と安倍総理に指摘し、もっと危機意識を持つべきことを訴えました。

また、平成25年度決算では、公共事業関係費がなんと、前年比で2.2兆円も増加して、8兆円規模に膨らんでいたのですね。もはや伝統的な公共事業は乗数効果(例えば、1兆円の財政投入を行った時に、どれだけのリターンが期待できるかを表す指標)が薄いと理解されているのです。にもかかわらず8兆円もの財政を投入したわけですから、その政策効果をしっかりと提示してもらわないと困るわけです。ところが、私が「乗数効果、雇用創出効果はどれぐらいだと分析しているのか?具体的な数値を挙げて説明して欲しい」と答弁を求めたのに対し、安倍総理も甘利大臣も答弁をはぐらかしてしまいました。実は、この2年間の統計を見ると、「建設関係の従業員数も建設従業員の賃金も、いずれもほとんど変化していない」のです。つまり、数字上は、政策効果が疑われるわけです。むしろ、全国的に巨額の公共事業費をばらまいてしまったが為に、東日本大震災の復興事業に大きな悪影響を及ぼした(人手不足や資材価格の高騰)ことの方が大きかったのではないかと思っています。

そして最後が、私が今回の質疑で一番力を入れたところで、「平成25年度及びその後の安倍政権下での各種施策が、国民の暮らし、とりわけその多数を占める勤労者世帯の暮らしを良くしているのか?」という質問でした。

私がまず、安倍総理に訴えたのは、「この1〜2年のアベノミクスの効果を自分に都合のいい数字だけ挙げてあれこれ言うより、これまで20~25年間の日本のトレンドを正確に把握して、今、労働者がどういう状況に置かれているのか、問題は何なのかを正確に把握すべき」ということです。例えば、1990年以降の労働者の名目賃金及び実質賃金の推移をみれば、明らかに、労働者の賃金は1997年頃を境に今日に至るまで一貫して低下傾向が続いているのです。

で、安倍総理にそのグラフを示して「なぜ1997年から賃金は落ち込んでいるか総理はお分かりになるか?」と尋ねたのですが、残念ながら安倍総理はちゃんと答えてくれなかったのです。もちろん、この20年の間には色々なことがあって、様々な要素が絡んでいるのは間違いありません。しかし1997年以降、一貫して続いているのは「正規雇用が減って、非正規雇用が拡大している」というトレンドであって、そのトレンドと労働者への分配の低下が関連しているわけです。安倍総理には「この実態をきちんと把握していないから、労働法制をさらに改悪して、状況をもっと悪くしてしまうようなとんでもない政策を考えるのだ」と厳しく指摘せざるを得ませんでした。

で、またしても安倍総理は、「雇用状況は改善している。労働者の数も増えている。有効求人倍率もこの20年で最高だ!」と強弁したのですが・・・。

いや、この20年間を振り返っても、労働者数はほぼ一貫して増えているんですね。でも、1997年以降、増えているのは非正規社員であって、だから実質賃金は一貫して下がっているのが事実なのです。この2年間も、見事にそのトレンドの中にいるわけです。そう言ったら安倍総理は全く反論出来ませんでしたね。

また、有効求人倍率についてもあまりに自慢する(笑)ので、「じゃあその中身を分析しているのですか?」と聞き返すと、「質問通告されていないから答えられない」と逃げ出す始末。有効求人倍率が上昇しているのは、私たちも歓迎します。しかし、それだけ見て喜んでいては政治の役割は果たせないわけです。有効求人倍率は、あくまで求職者数と求人数の割合を示しているだけで、それは産業・分野毎、地域毎に全然違います。しかも、大事なのは実際にそれが就職に結びついたかどうかであって、かつ、ちゃんとした生活ができる雇用(正社員など)なのかどうかが大事なわけです。

例えば今で言えば、医療・介護分野はどこでも非常に高い求人倍率になっています。しかし、充足率はきわめて低いし、就職に結びついても離職率も高いのです。だから、有効求人倍率だけみて喜んでいてはダメで、「実際の雇用にどのように結びついているのかを見なければ、政治の責任を果たしたことにはならない」とこれまた安倍総理を批判せざるを得ませんでした。

加えて、安倍政権が間違った現状認識の下で、誤った政策をとろうとしていることの好例として「労働者派遣法改悪案」を挙げ、あらためて安倍総理と塩崎厚生労働大臣に法案の問題点を質したのですが、結局分かったのは、お二人とも法案の中身を全く理解せず、無責任に「いや、この改正は派遣労働者の為の改正だ」などと根拠のないことを言い続けているだけだということでした。

以上、決算委員会での質疑の概要でした。まだまだ、質問の仕方とか内容とか、経験不足の面もあったかと思いますが、働く者の代表として一生懸命、質疑に立ったことは自信を持って報告させていただきます!

おはようございます。

今日、参議院の決算委員会が開かれ、平成25年度決算の全般質疑が行われます。私も、民主党を代表して質問に立ちます! 今日はNHK国会中継入りなので、テレビでご覧になれます。委員会は9:00~17:00ですが、私の質問時間は午前11:00過ぎ頃から、お昼前(11:55頃)までです。

内容としては、平成25年度決算を基に、政府債務の状況と今後の財政への影響、公共事業関係費の効果、勤労者世帯の暮らしへの影響など。時間があれば、派遣法やホワイトカラー・エグゼンプションの問題点も追及する予定です。

なお、ライブで見られない方は、いつも通りネット中継もあります。

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

では、応援を宜しくお願いします!

今週末も、あちらこちらで活動をさせていただきました。以下、簡単にハイライトをご紹介します。

まず、1月30日(金)ですが、午前中、NTT労組退職者の会・東日本本社部会の新春の集いに出席して、皆さまにご挨拶をさせていただきました。できればゆっくり歓談したかったのですが、すぐに国会に戻らないと行けないという状況で、ご配慮いただいて最初に挨拶させていただいて、そのまま退席となりました。

で、国会に戻ってすぐ、民主党・男女共同参画推進本部の役員会に出席。クオータ制の導入に向けた取り組みなど、今後の対応について協議を行いました。

なお、夕方から神奈川県の藤沢に行って、NTT労組・湘南分会の新春の集いに参加させていただいたのですが、写真を撮り忘れたので紹介のみ。申し訳ありません。

続いて、1月31日(土)は、二つの政治学習会で講演し、意見交換を行ってきました。まずは、情報労連・通建連合の「第12回役員育成セミナー学習会」。通建連合の役員の皆さんと、構成組織から選ばれてきた組合員の皆さんが参加されていたのですが、女性組合員さんも多数おられて、大変盛り上がりました。テーマは「国政の状況と男女共同参画社会の実現に向けた課題」。私のこれまでの海外経験なども踏まえて、日本でなぜ男女共同参画が進まないか、何をしなければならないのかなど、実例もとりまぜながらお話しさせていただきました。

二つ目は、NTT労組・東日本本社総支部のユースコースでの政治学習会。こちらは組合に入って2年目の組合員の皆さんが中心です。「政治の重要性」「なぜ労働組合が政治活動をやるのか?」など、参加者の皆さんに少しでも政治に関わることの大切さを分かっていただければという思いでお話しをしてきました。質疑応答ではなかなか鋭い質問もいただいて、有意義な時間になったのではないかと期待しています。ただ・・・こちらも写真を撮り忘れたので、ご紹介のみです。すみません・・・。

最後は、今日、2月1日(日)ですが、私の先輩にあたる渡部博年中央区区議(東京)の新春の集いにお招きをいただいたので、昨年に続いて参加してきました。渡部区議は、同じ情報労連・NTT労組の出身ですが、これまで7期28年間にわたって中央区議として活躍をされてきています。今日も、この間、渡部区議を支えてきてくれた多くの支援者の皆さんが参加しておられて、4月に迫った統一地方選挙に向けた気合い合わせも含めて熱気溢れる新春の集いとなりました。

中央区は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、さらなる開発と人口増が見込まれていますが、大切なのは、オリンピックの前も、そして特にオリンピックが終わった後に、住民の皆さんが豊かな暮らしをおくれる街をつくっていくこと。そのためにも、渡部区議にはこれからも頑張っていただかなくてはなりません。私もしっかりと応援していきますので、ご支援をどうか宜しくお願いします!

以上、週末の活動報告でした。

トマ・ピケティ氏が来日しましたね。あっという間に離日されましたが・・・(笑)

さて、皆さんはもうお読みになりましたか? 「21世紀の資本」? 私も今、読んでいる最中ですなのです・・・が、本の方は本当に分厚くて、なかなか進みません(苦笑)。しかし、ありがたいことに、解説本やら特集記事やらがあちらこちらに出てきているので、ピケティ氏が「21世紀の資本」で主張しているポイントについては次第に理解が進みつつあります。

来日中、いくつかの講演会が催されて、私もぜひ講演を直接聴きに行きたかったのですが、残念ながら日程が合わず、かつ競争倍率が高過ぎてどうにもならず、断念・・・。あとで聞くと、朝日新聞主催の講演会は700人の定員に、なんと、7,000人を越える応募があったそうです。人気ですね!

でもありがたいことに、ニコニコ動画のタイムシフト視聴などで講演を観ることが出来ています。今も、実は講演の様子を聴きながらこのブログを書いています。いや、本当に勉強になります。今、ピケティ氏の主張をベースに日本の状況の分析を試みていますので、またご紹介しますね。

ところで、あるインタビューで、ピケティ氏が大変印象深い発言をされていました。若者へのメッセージを!とインタビューアーに聞かれて、それに対する答えだったのですが、ピケティ氏はこう答えたのです:

「闘って下さい。民主主義というのは闘いです。社会のあり方や財政システムが、若者にとって公平になるように。民主主義を強化するためにも、誰もが闘わないといけないのです」

これは若者だけでなく、全ての国民に言えることですね。フランス人のピケティ氏らしい訴えですが、ずっしりきました!

ちなみに、ピケティ氏が使っているプレゼン資料などはこちらからダウンロードできます。また、東大における特別講義の模様をこちらから視聴できます。東大、なかなかやりますね、ありがたいです(^^)v