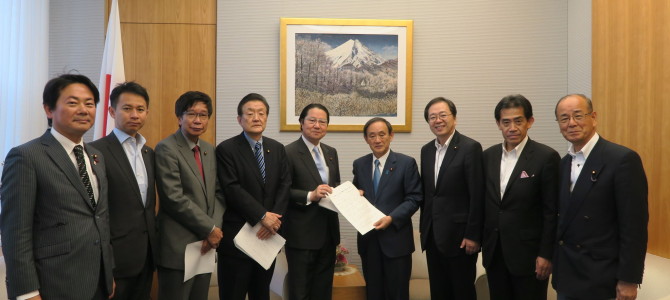

5月19日(木)午前に、来週開催されるG7伊勢志摩サミットに向けた「国際連帯・貢献税」に関する要請書を、衛藤征士郎会長をはじめとした8名の国際連帯税議連役員の皆さんで、菅 官房長官に申し入れを行いました。

菅 官房長官からは、「大変タイムリーな内容のご提言なので、しっかり受け止めさせていただきます」との前向きなご回答をいただきました。提言の内容につきましては、下記をご覧ください (報告者:田中秘書)

G7伊勢志摩サミットに向けた「国際連帯・貢献税」に関する要請書

内閣官房長官 菅 義偉 殿

国際連帯税創設を求める議員連盟 会長 衛藤 征士郎

日頃より、世界及び日本国民のためにご尽力いただいておりますことに敬意を表します。

さて、来たる5月26日から27日、伊勢志摩でG7サミットが開催されますが、今次サミットの重要議題の一つとして、国際保健問題やUHC(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ)など、生涯を通した保健サービスの確保や国境を越えた感染症問題が取り上げられると聞いております。

本年4月26日の『人口と開発に関する世界国会議員会議』で安倍総理は、「我が国は国際保健の議論を主導してきた」とのスピーチを行っています。実際、2000年のG8沖縄サミットで感染症対策を発表し、それが世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバル・ファンド)設立へと結実しました。また、2008年のG8洞爺湖サミットでも国際保健に関する行動指針を発表するなど、我が国は議長国としての国際保健イニシアティブを発揮してきました。

一方、感染症問題といえば、エボラ出血熱やデング熱、ジカ熱などの感染症がアフリカ・アジア・中南米など発展途上国を中心に猛威を振るっており、それがいつ何時、我が国を襲うとも知れない状況にも直面しています。特に、多数の死者を出したエボラ出血熱については、この3月、世界保健機関(WHO)が非常事態の解除を発表しましたが、今も予断を許さない状況となっています。

感染症の地球規模への拡散・拡大は、航空網の発達なくして考えることは出来ません。感染症患者やウィルスを媒介する蚊なども、飛行機に乗って感染地から他国に移動しています。もとより今日のグローバル化した世界にあって航空産業の存在は必要不可欠ですし、外国人訪日観光客の増大は我が国経済にとっても大きな貢献ですが、航空機利用の増大による感染症拡大という負の影響について一定の対策を打つ責任があることも忘れてはなりません。

以上の観点から、私たちは議連では、国際線に乗る利用者から広く薄く航空券連帯・貢献税を徴収することなど、主に感染症対策のための革新的な資金調達メカニズムを早期に導入すべきと考えます。そのためにも、今回の伊勢志摩G7サミットの場で、我が国こそが感染症対策や気候変動対策という地球規模課題に対し、資金面からのイニシアティブを発揮すべきとの立場で、以下のことを政府に対して要請いたします。

記

1、来るG7伊勢志摩サミットにおいて、安倍総理より、我が国として航空券連帯・貢献税の導入を実施することを宣言し、感染症対策や気候変動対策という地球規模課題を資金面から解決するためのイニシアティブを発揮すること。

2、航空券連帯・貢献税による税収は、地球規模課題対策に活用するとともに、3,000万人外国人訪日観光客時代に備え、空港(特に地方空港)での感染症予防対策等にも使用すること。

以上

代理出席報告 秘書 田中

代理出席報告 秘書 田中 このシンポジウムは、数多くのNGOグループの皆さんが参加している国際連帯税フォーラムが主催したイベントですが、私が事務局長を務めている超党派議員による「国際連帯税の創設を求める議員連盟」も後援させていただいたので、今日は議連を代表しての参加でした。ということで、シンポジウムの開会にあたり、議員連盟を代表してひと言、ご挨拶もさせていただき、議連としての今後の取り組みなどについてご紹介させていただきました。 実は、今日のこのシンポジウムは、『第2次寺島委員会のスタートを飾る記念イベント』という特別な位置づけがありました。今年に入ってからも、議連と国際連帯税フォーラムの皆さんとの間で、国際連帯税の導入をめざしていく上での諸課題について色々と意見交換する中で、(1)国際連帯税の必要性についてもっと国民的な理解と支援を高めていく必要があること、(2)そのためには、国際連帯税の目的や効果について、実証的な裏付けのある(=説得力のある)形で内外に発信していく必要があること、などを確認してきました。その結果、2009年から2010年に、寺島実郎先生を座長として議論を重ね、政策提言をまとめていただいた「国際連帯税推進協議会」、通称・寺島委員会を再度、立ち上げようということになり、寺島先生に再び座長へのご就任を要請申し上げたところ、快くお引き受けいただき、今日のキックオフ・シンポジウムにつながったというわけです。

このシンポジウムは、数多くのNGOグループの皆さんが参加している国際連帯税フォーラムが主催したイベントですが、私が事務局長を務めている超党派議員による「国際連帯税の創設を求める議員連盟」も後援させていただいたので、今日は議連を代表しての参加でした。ということで、シンポジウムの開会にあたり、議員連盟を代表してひと言、ご挨拶もさせていただき、議連としての今後の取り組みなどについてご紹介させていただきました。 実は、今日のこのシンポジウムは、『第2次寺島委員会のスタートを飾る記念イベント』という特別な位置づけがありました。今年に入ってからも、議連と国際連帯税フォーラムの皆さんとの間で、国際連帯税の導入をめざしていく上での諸課題について色々と意見交換する中で、(1)国際連帯税の必要性についてもっと国民的な理解と支援を高めていく必要があること、(2)そのためには、国際連帯税の目的や効果について、実証的な裏付けのある(=説得力のある)形で内外に発信していく必要があること、などを確認してきました。その結果、2009年から2010年に、寺島実郎先生を座長として議論を重ね、政策提言をまとめていただいた「国際連帯税推進協議会」、通称・寺島委員会を再度、立ち上げようということになり、寺島先生に再び座長へのご就任を要請申し上げたところ、快くお引き受けいただき、今日のキックオフ・シンポジウムにつながったというわけです。

今日は、その寺島さんにも基調講演をいただいて、「今なぜ国際連帯税の導入が必要なのか、そのためになぜ第2次寺島委員会なのか?」という本質的な点についてお話しをいただきました。具体的には、「3つの要因がある」として、1つは「問題が一層深刻化していること」、2つは「残念ながら未だに国民的な関心が薄いこと」、3つは「国際連帯税導入の可能性が高まっていること」について解説して下さいました。特に、1点目については、この間、エンロンショックやリーマンショックなど、世界各地でマネーゲームを展開し、バブルの発生とその崩壊を引き起こしてきた金融資本主義、いわゆるカジノ経済が、再び、アメリカをはじめとする各地の金融市場に舞い戻ってきていて、それが第2のリーマンショックを引き起こそうとしていることや、日本もアベノミクスでどっぷりとその危険性にはまりつつことに強い懸念を表明されました。 そして、国際連帯税の導入は「(このような)国境を越える地球規模課題への責任を私たちみんなで共有することだ」として、「資本主義の問題は、資本主義を正すことで解決しなければならない」と、第2次寺島委員会への抱負も込めて強く訴えて戴きました。第2次寺島委員会は、11月に第1回会合を開催し、その後、継続的に議論を重ねて、来年のしかるべき時期には提言をとりまとめていく予定です。ちなみに、私も議連を代表して、第2次寺島委員会のメンバーに入っておりますので、今後、委員の1人としてしっかり議論に臨んでいきます。 なお、国際連帯税(グローバルタックス)についてFacebookでもご質問をいただいたので、簡単に解説をしておきますね。 まず国際連帯税という呼称は、総称であって、具体的にはさまざまな税目があり、導入している国々でもその中身には違いがあります。例えば、航空券連帯税や船舶旅行税、金融取引税や通貨取引税などですね。ただいずれも、国境を越えたお金や人やサービスの動きに広くごく薄く税をかけて、その税収を、貧困や飢餓の撲滅、感染症や気候変動問題への対応、カジノ経済や短期的投機資金の抑制など、国境を越えるグローバルな諸課題(地球規模課題)への国際的な対処に利用しようというものです。 「グローバル化」というと、よく「人、モノ、カネが国境を越えて自由に動き回ること」と説明されますが、実際はそれだけではなく、貧困や飢餓、感染症や環境汚染、犯罪やブラックマネーなども国境を越えて動き、世界の人々に影響を及ぼしていることも忘れてはいけませんね。 ちなみに、日本でどのような国際連帯税を導入すべきかは、まだこれからの議論です。しかし、検討するにあたっては、やはり、すでに海外で導入され、実績を上げている税、航空券連帯税や金融取引税などを中心に議論していくことになると思います。 なお、ご存じの方もおられると思いますが、その中で「金融取引税」というのは、いわゆる「トービン税」の流れを汲むもので、投機的な短期資金の売り買い、特に市場を混乱させるヘッジファンドなどの高頻度取引を抑制することを目的に、金融取引にごくごく低額の税をかけようというものです。すでに欧州では、フランスなどが単独で導入していますし、今、EUの先行11ヶ国で、2016年1月からの導入に向けた具体的な制度設計論議がスタートしています。 今日のシンポジウムでも話に出たのですが、今や、実態経済(世界各国のGDPを足し合わせた金額)の4倍以上にも及ぶ巨額の投機資金が世界を駆け巡り、あちらこちらでバブルを引き起こし、そして崩壊させています。そこから得た利益を受けるのはごく一部のお金持ちたちですが、崩壊した時に被害を被るのは一般国民であり、労働者であり、真面目に頑張っている企業や金融機関です。金融取引税は、実体経済を支えてくれている通常の金融機関にはほとんど影響は与えません(税額がごくごく小さいので)し、むしろ、真面目にがんばってくれている通常の金融業界の皆さんにとっては、市場を混乱させる巨額の投機資金の動きを抑制するメカニズムの検討は歓迎していただけるのではないかと思いますが、いかがでしょうか? 実は、このような短期的投機資金の抑制を目的とした金融取引税の導入が可能になったのは、ICTの発達に負うところが大きいのです。一方で、投機的短期資金が世界を駆け巡るようになったのも、ICTの発達(と規制緩和と金融工学の発達)に負うところが大きいので、今後は、ICTによって、金融市場をより実体経済のため、国民生活のために健全に発展させていく(本来の役割と機能を取り戻していく)という議論を、われわれ政治の役割としてしっかりしていくべきではないかと考えています。 ぜひ、皆さんのご意見をお聞かせ下さい!

今日は、その寺島さんにも基調講演をいただいて、「今なぜ国際連帯税の導入が必要なのか、そのためになぜ第2次寺島委員会なのか?」という本質的な点についてお話しをいただきました。具体的には、「3つの要因がある」として、1つは「問題が一層深刻化していること」、2つは「残念ながら未だに国民的な関心が薄いこと」、3つは「国際連帯税導入の可能性が高まっていること」について解説して下さいました。特に、1点目については、この間、エンロンショックやリーマンショックなど、世界各地でマネーゲームを展開し、バブルの発生とその崩壊を引き起こしてきた金融資本主義、いわゆるカジノ経済が、再び、アメリカをはじめとする各地の金融市場に舞い戻ってきていて、それが第2のリーマンショックを引き起こそうとしていることや、日本もアベノミクスでどっぷりとその危険性にはまりつつことに強い懸念を表明されました。 そして、国際連帯税の導入は「(このような)国境を越える地球規模課題への責任を私たちみんなで共有することだ」として、「資本主義の問題は、資本主義を正すことで解決しなければならない」と、第2次寺島委員会への抱負も込めて強く訴えて戴きました。第2次寺島委員会は、11月に第1回会合を開催し、その後、継続的に議論を重ねて、来年のしかるべき時期には提言をとりまとめていく予定です。ちなみに、私も議連を代表して、第2次寺島委員会のメンバーに入っておりますので、今後、委員の1人としてしっかり議論に臨んでいきます。 なお、国際連帯税(グローバルタックス)についてFacebookでもご質問をいただいたので、簡単に解説をしておきますね。 まず国際連帯税という呼称は、総称であって、具体的にはさまざまな税目があり、導入している国々でもその中身には違いがあります。例えば、航空券連帯税や船舶旅行税、金融取引税や通貨取引税などですね。ただいずれも、国境を越えたお金や人やサービスの動きに広くごく薄く税をかけて、その税収を、貧困や飢餓の撲滅、感染症や気候変動問題への対応、カジノ経済や短期的投機資金の抑制など、国境を越えるグローバルな諸課題(地球規模課題)への国際的な対処に利用しようというものです。 「グローバル化」というと、よく「人、モノ、カネが国境を越えて自由に動き回ること」と説明されますが、実際はそれだけではなく、貧困や飢餓、感染症や環境汚染、犯罪やブラックマネーなども国境を越えて動き、世界の人々に影響を及ぼしていることも忘れてはいけませんね。 ちなみに、日本でどのような国際連帯税を導入すべきかは、まだこれからの議論です。しかし、検討するにあたっては、やはり、すでに海外で導入され、実績を上げている税、航空券連帯税や金融取引税などを中心に議論していくことになると思います。 なお、ご存じの方もおられると思いますが、その中で「金融取引税」というのは、いわゆる「トービン税」の流れを汲むもので、投機的な短期資金の売り買い、特に市場を混乱させるヘッジファンドなどの高頻度取引を抑制することを目的に、金融取引にごくごく低額の税をかけようというものです。すでに欧州では、フランスなどが単独で導入していますし、今、EUの先行11ヶ国で、2016年1月からの導入に向けた具体的な制度設計論議がスタートしています。 今日のシンポジウムでも話に出たのですが、今や、実態経済(世界各国のGDPを足し合わせた金額)の4倍以上にも及ぶ巨額の投機資金が世界を駆け巡り、あちらこちらでバブルを引き起こし、そして崩壊させています。そこから得た利益を受けるのはごく一部のお金持ちたちですが、崩壊した時に被害を被るのは一般国民であり、労働者であり、真面目に頑張っている企業や金融機関です。金融取引税は、実体経済を支えてくれている通常の金融機関にはほとんど影響は与えません(税額がごくごく小さいので)し、むしろ、真面目にがんばってくれている通常の金融業界の皆さんにとっては、市場を混乱させる巨額の投機資金の動きを抑制するメカニズムの検討は歓迎していただけるのではないかと思いますが、いかがでしょうか? 実は、このような短期的投機資金の抑制を目的とした金融取引税の導入が可能になったのは、ICTの発達に負うところが大きいのです。一方で、投機的短期資金が世界を駆け巡るようになったのも、ICTの発達(と規制緩和と金融工学の発達)に負うところが大きいので、今後は、ICTによって、金融市場をより実体経済のため、国民生活のために健全に発展させていく(本来の役割と機能を取り戻していく)という議論を、われわれ政治の役割としてしっかりしていくべきではないかと考えています。 ぜひ、皆さんのご意見をお聞かせ下さい!